測定器具の基礎知識|DIYをもっと身近に!!

DIYなどの作業の基本は、長さを測る、角度を測る、水平・垂直を確かめる、正確な線を引くなどになります。

この基本を疎かにすると自分が思い描くものを作ることができません。

そのため、正しい計測の方法を身につけることはDIY上級者に向けての一番重要なこととも言えます。

今回は、DIYに用いる測定器具の種類や使い方について紹介していきます。

ハウスクリーニングや家事代行、不用品回収、引越しなどの暮らしのサービスをオンラインで予約するなら『くらしのマーケット』!!

サービスを利用したユーザーの口コミ、満足度や具体的なサービス料金で簡単・便利に徹底比較できます。

- インターネットで事前に料金がわかる

- 充実の口コミで信頼できる店舗を探せる

- 自分にぴったりのサービスが見つかる

測定器具の基礎知識

今回紹介する測定器具は以下のものになります。

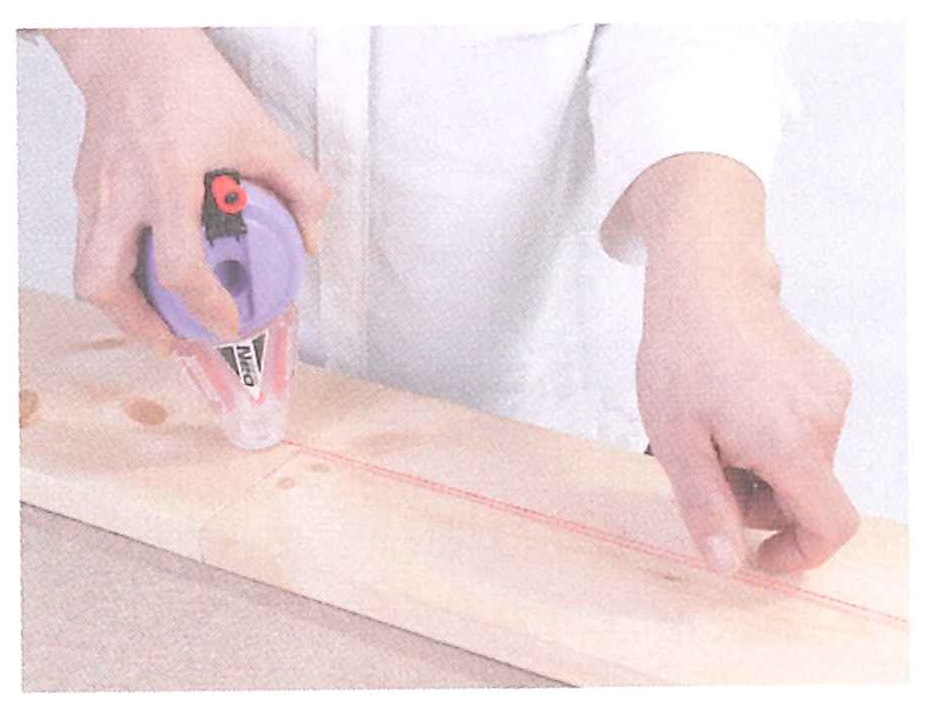

チョークマーカー・墨壺

チョークマーカー・墨壺は、直尺や曲尺では墨付けできない長い直線を書くときに使います。

チョークマーカーも墨壺も使い方は同じで、墨汁やチョークの粉がついた糸をピンと張り、指でつまんで弾くことで、材の表面に直線を写します。

基本的には大きな構造物を扱うときに使用します。

チョークタイプ

墨汁ではなくチョークの粉を使うタイプのものです。手が汚れない利点があります。

墨汁タイプ

昔の墨壺とは違い、密閉型なので墨汁をこぼす心配がありませんが、手に墨汁がつくので汚れてしまいます。

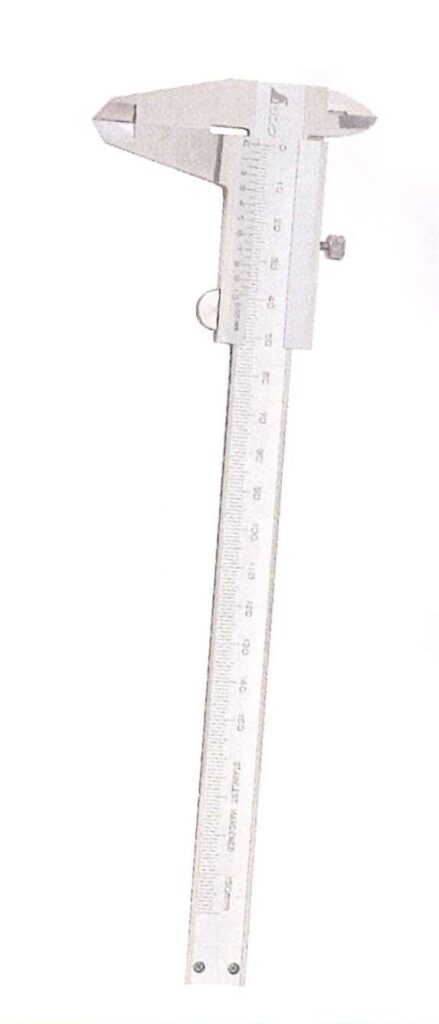

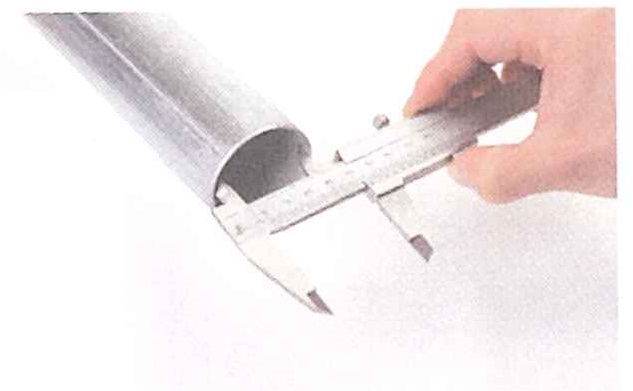

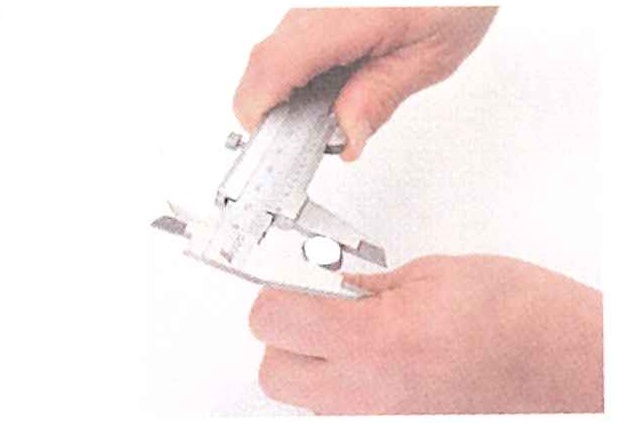

ノギス

ノギスは、パイプの外径や内径を測るのに使われる測定器具です。

3種類の異なる方法で、丸棒の直径、パイプの内径、溝の深さなどを性格に測ることができます。

スライダーを動かし、2種類の目盛りを合計して寸法を出します。

内径を測る

パイプの内径を測ります。

厚さ・太さを測る

ネジの経やパイプの外径を測ります。

深さを測る

穴の深さを測ります。

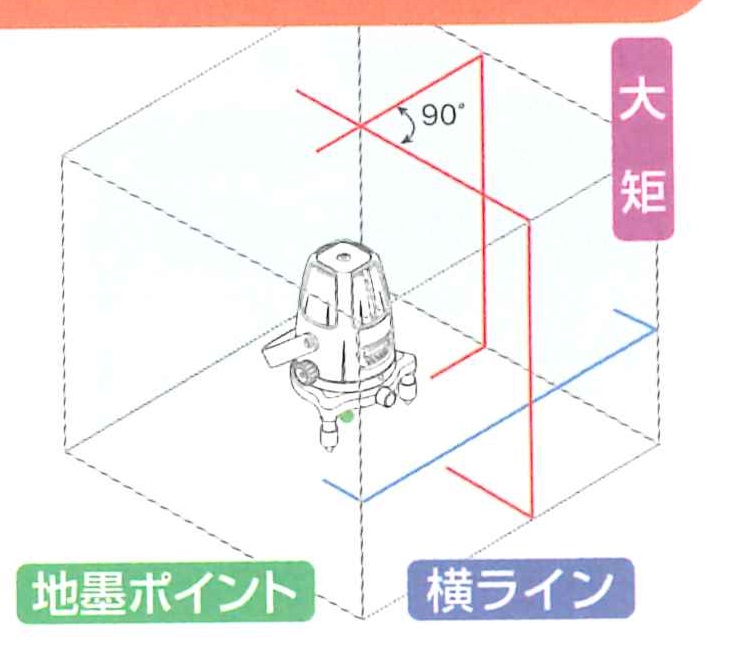

レーザー墨出し器

レーザー墨出し器は、室内360度に水平と垂直の線をレーザー投射できる道具です。

投射されたラインに合わせることで、壁紙や壁板を垂直・水平に貼ることができます。

レーザー墨出し器の使用イメージ

レーザー墨出し器の使用イメージは下の画像のような感じになります。垂直だけでなく、水平面にもレーザーを投射できるので部屋などの広い場所で使うのに便利です。

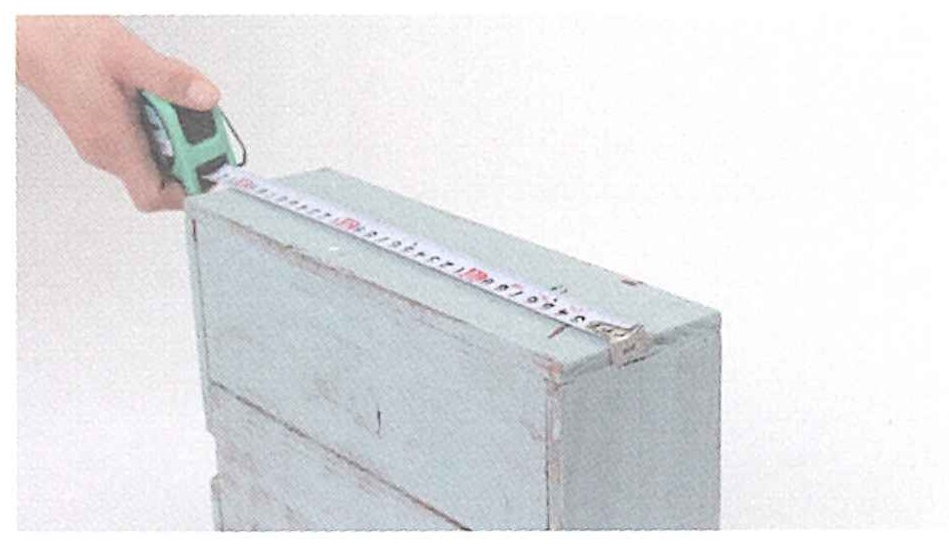

メジャー

メジャーは、「コンベックス」や「スケール」とも呼ばれ、DIY作業には必ず必要な計測器具になります。

壁や床の幅を測ったり、加工する木材の長さを測ったりと、あらゆる場面でメジャーが活躍します。

指を離してもテープが元に戻らないロック機能があるものだと、計測中に両手を使うことができて便利です。

2種類の計測方法

① 引っかけて測る

板の長さなどを測る場合には、端にツメを引っかけて測ります。

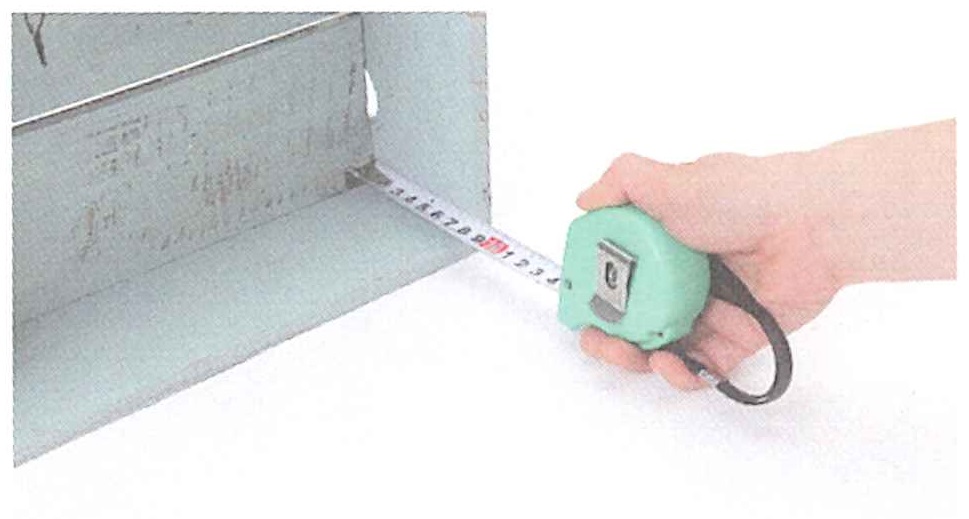

② 押し当てて測る

棚の奥行きなどを測る場合は、ツメを奥側に押し当てて測ります。

選ぶときのポイントは?

折れ曲がりにくい幅広タイプを選ぶ

テープの幅が狭いと、伸ばしたときに折れ曲がってしまいます。2mぐらい伸ばしても折れないものが使いやすいです。

天井の高さを測れる3m以上のものを選ぶ

家庭で使う場合には、一般的な家屋の天井の高さを測ることができる3.5mの長さのもを選びます。

巻尺

巻尺は運動会の徒競走の準備で見かけた、かなりの距離を測ることができる器具です。

ビニール素材でできていて、ねじれても目盛りがよめるように両面に印字されています。

敷地が広い場合などに使う可能性もありますが、一般家庭ではまず使うことはそうありません。

距離計

距離計は歩きながら使うもので、タイヤを転がすと手元の表示窓に距離が計測される仕組みになっています。

A地点からB地点まで歩いた距離など、長い距離を測るときに使います。

一般家庭で使うことはまずありません。

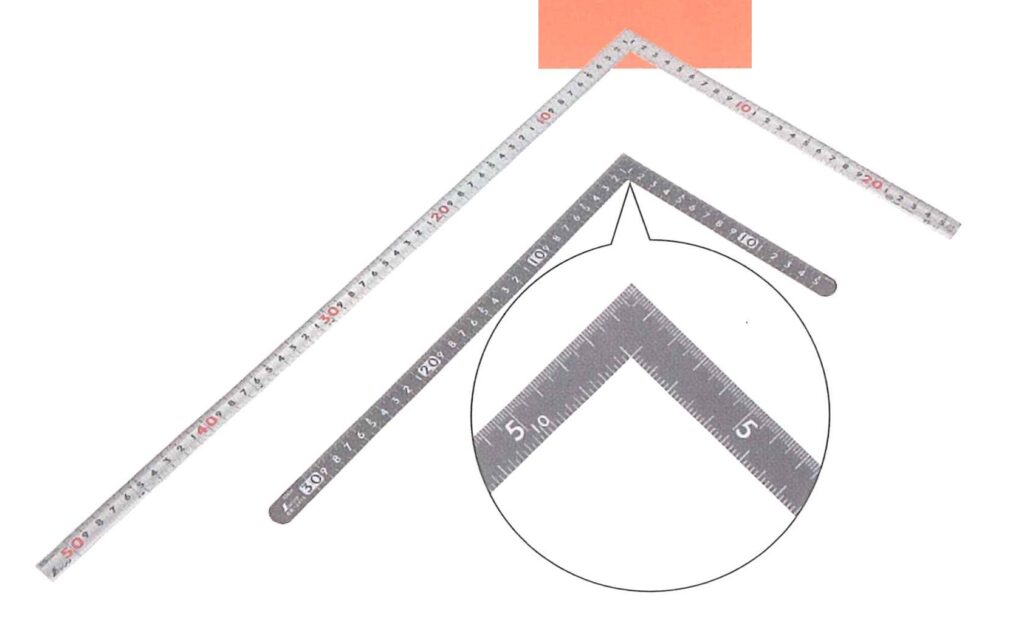

曲尺(かねじゃく)

曲尺は、L字型をしたスチール製の定規で、別名「サシガネ」とも呼ばれます。

長い方を「長手」、短い方を「妻手」と呼び、定規として長さを測る以外にもさまざまな使い方ができます。

とくに木材への墨付け作業は曲尺の得意分野で、直角の線を引く、角度のついた線を引く、長さを均等割するなど、わざわざ計算をしなくても墨付けをすることが可能です。

曲尺の目盛りは、単位が「ミリ」ではなく「尺」で表示されたものや、裏と表で目盛りの表記法が異なるものもあります。

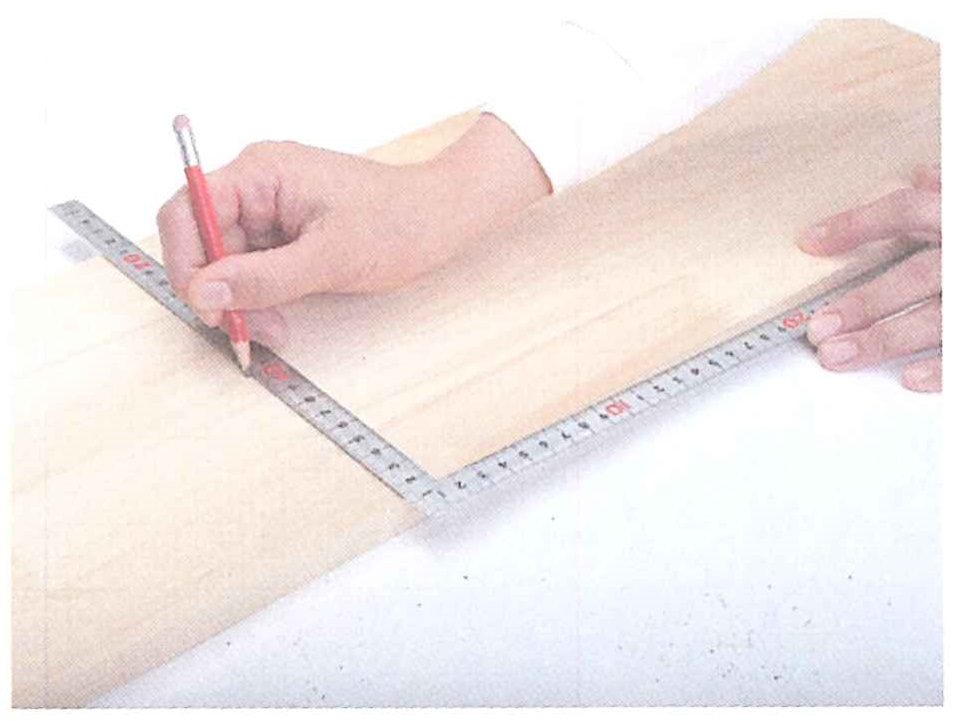

基本の使い方

長手を材の木端にぴったりと押し当てて、妻手で直角な線を引きます。そのまま曲尺を動かすことで、正確な平行線を墨付けすることができます。

長さを均等割する

例えば、3等分の線を引きたい場合、曲尺を斜めに当てて端から端を3で割り切れる数に揃えて印をつけます。2ヶ所で同じことをして印を線で結べば、正確に3等分の線を引くことができます。

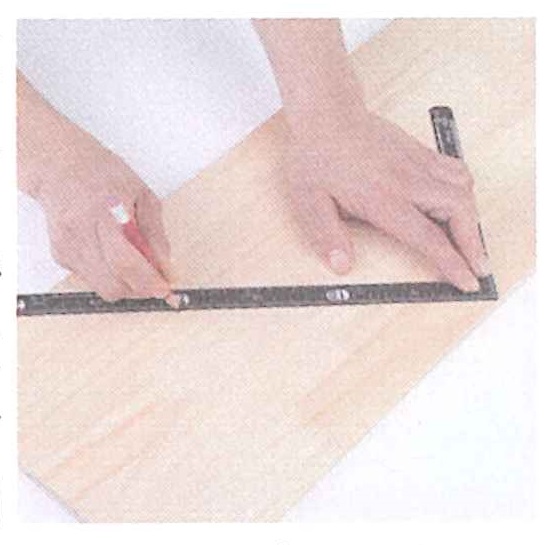

角度のある線を引く

二辺の長さが同じになるように曲尺を当てます。直角をもつ二等辺三角形だと考えれば、45度の線が引けます。

直尺(ちょくしゃく)

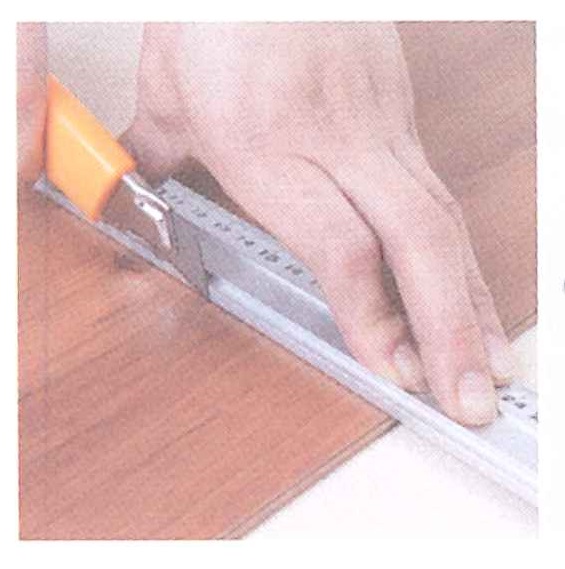

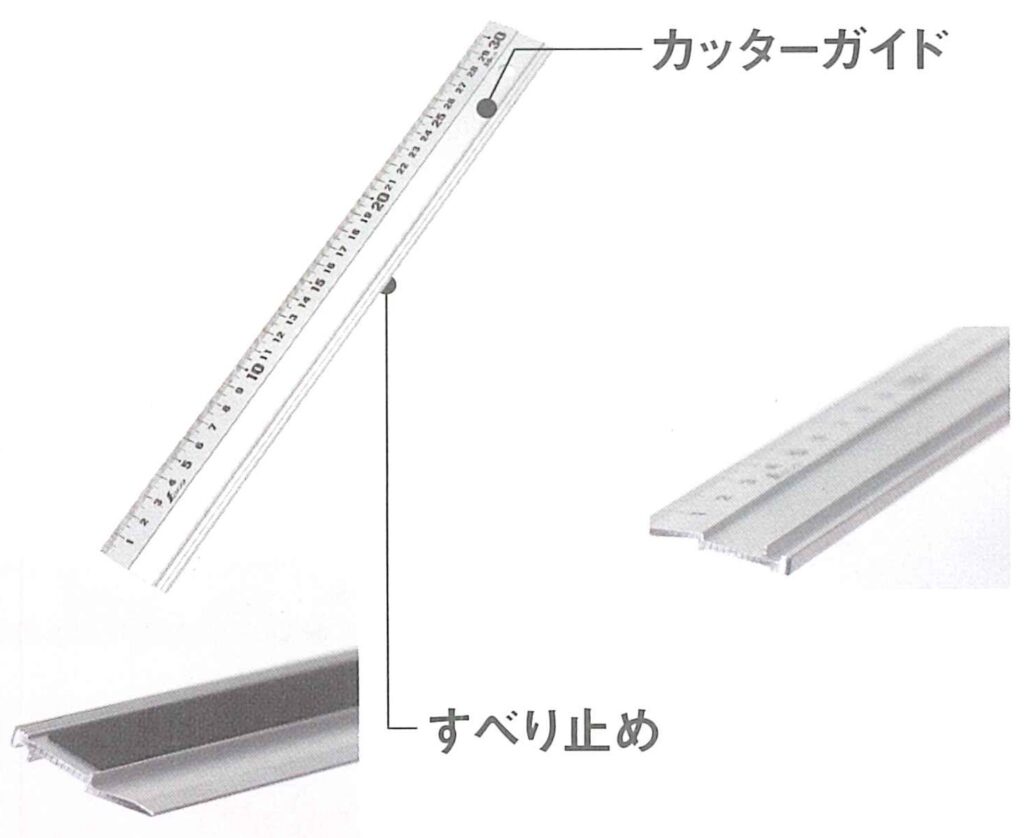

直尺はカッターガイドや滑り止めがついていて、カッターナイフを使った切断加工の作業を安全に行えるようになっています。

片側が直角に立ち上がったカッターガイド付きの直尺は、刃が滑りにくいので安心です。

裏面に滑り止めのゴムが埋められたタイプもでは、定規自体がずれるのを防止してくれます。

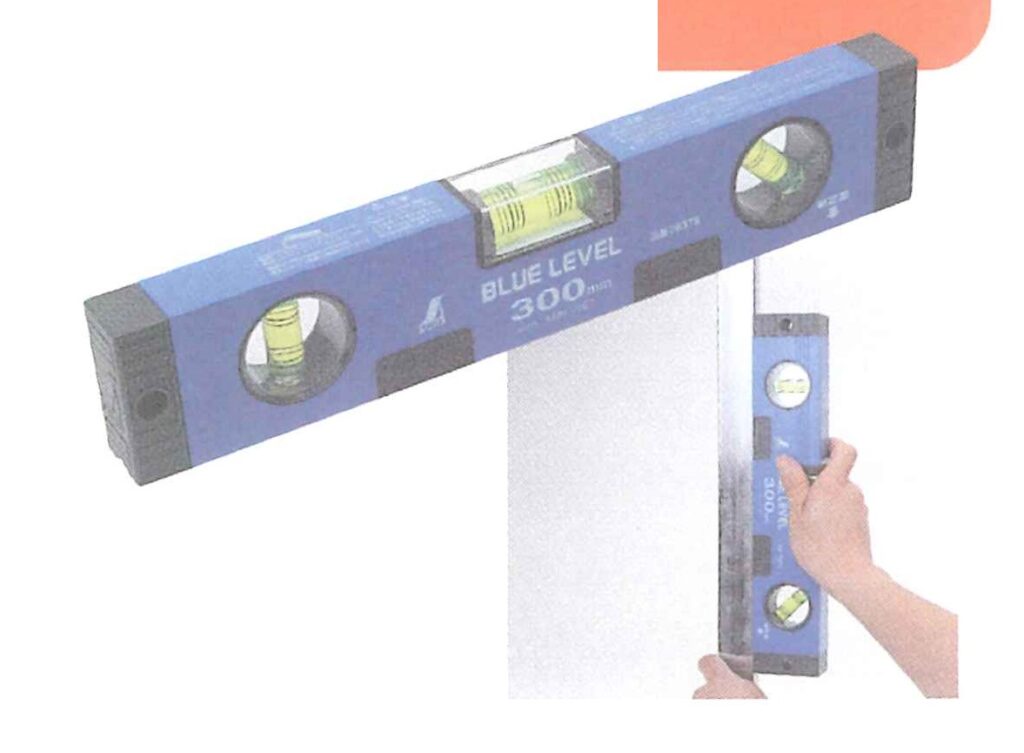

水平器

水平器は水平になっているのかを測定することができます。

家具やウッドデッキなどを作成する場合、きちんと水平になっていないとあとで困ってしまうため、水平器で確認しながら作成します。

液体の中の気泡がちょうど中心にくれば水平であること表しています。

定規型水平器

定規型水平器は、平面に置いて使う場合には角度を変えて何回か測定する必要があります。壁などに当てて垂直を確認できるものもあります。

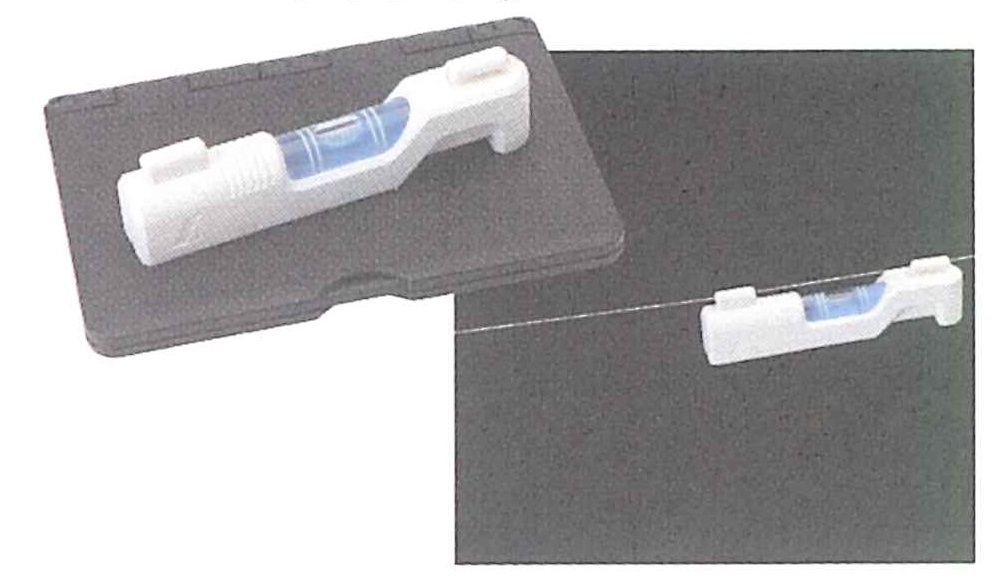

水糸型水平器

水糸型水平器は、2点で渡した水糸に通して使うタイプです。ブロック塀やウッドデッキを作るときなど、地面の水平が定かでない場所で水平を確認することができます。

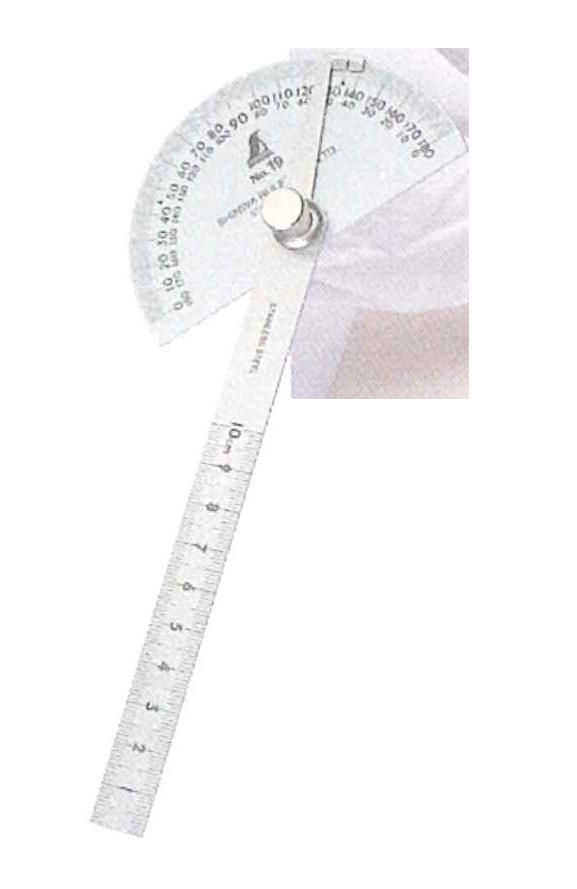

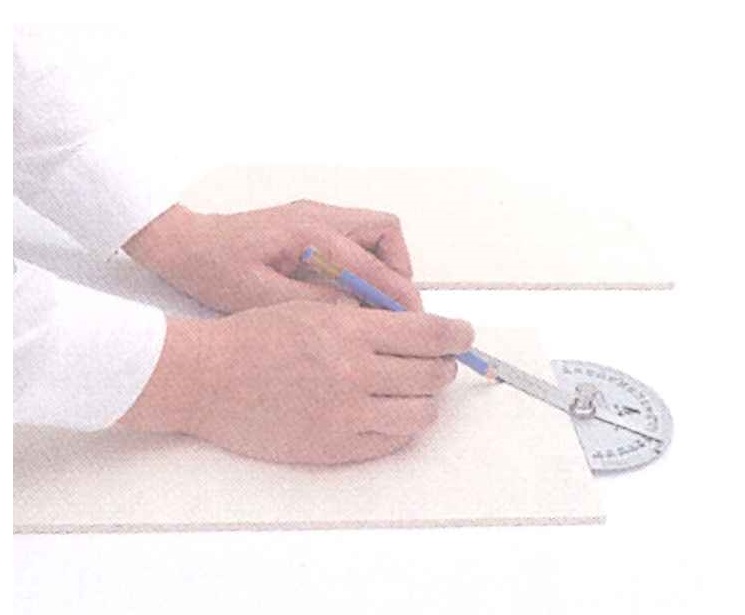

角度計

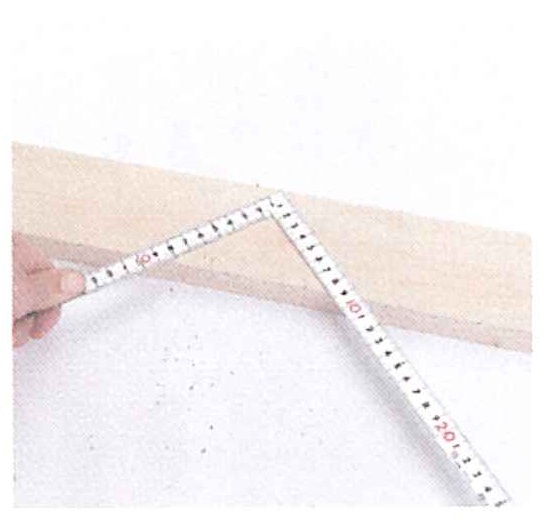

角度計はコンパスと定規が合体したような道具です。

目盛りに書かれた角度を参考に好きな角度の線を引くことができます。

また、角度を測らなくても現物に会わせて同じ角度の線を引くこともできます。

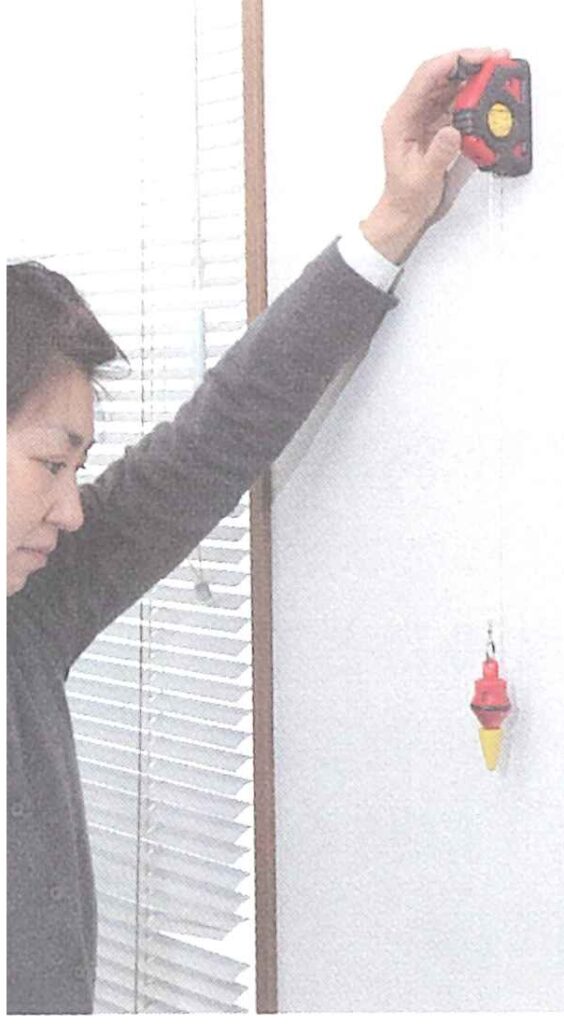

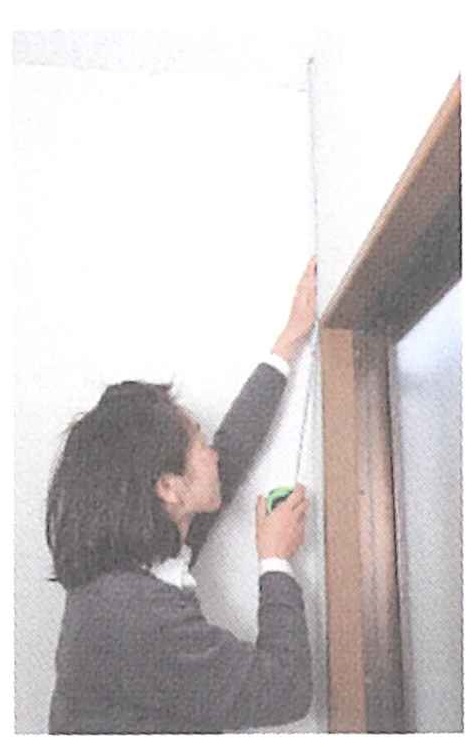

下げ振り

下げ振りは、糸の先に円錐形のおもりをつけたもので、垂直を確認するときに使います。

壁紙の貼りはじめの垂直確認や、壁・柱の垂直確認にも使います。

針が飛び出す構造の保持器と組み合わせると壁などに固定でき、正確に確認することができます。